新中国工人(1964年)

汉、维工人传情谊

10年前,新疆十月拖拉机修配厂钳工色以提(左)跟汉族老工人陈殿丰(中)学艺,由于师傅耐心热情的培养,他进步很快。两年后,他成了厂里的甲等劳动模范。后来,他当了师傅,给他的汉族徒弟林鸿海耐心示范,把着手教,并将当年陈师傅送给他的那套工具交给了林鸿海保管使用。林鸿海很快也掌握了钳工技术,被评为优秀徒工,近年来几次被评为车间的红旗手。

先进生产者被评为科学学会理事

北京市最近有许多先进工人被聘为机械工程、纺织工程、土木建筑工程等自然科学专门学会理事。这是毛纺织工韩茶仙。她现在是北京市纺织工程学会理事。

从炉前工到工程师

从普通炉前工升为总技师的李凤恩,最近又被提升为总工程师,负责指挥着武汉钢铁公司的炼铁生产。李凤恩在高炉上工作了三十一个年头。一九五四年,他被提升为炉前总技师,他刻苦钻研技术,屡次被评为鞍山的特等劳动模范和全国劳动模范。

往山区送电

往山区送电。

蔡金龙的生活经历

我今年五十五岁了,但我真正的生命却是从1949年5月才开始的。

我的家乡在上海附近的浦东县,祖祖辈辈都是佃农。我八岁那年,父亲借了地主十块银元,送我到私塾读书。可是,一年书还没读完,地主象催命鬼似地逼着还他的“阎王债”。父亲没有法,只好含着眼泪送我到地主家去放牛抵债。

十冬腊月,天寒地冻,我裹着一身烂单衣,冒着刺骨的北风出去放牛。有一天,我实在熬不住了,偷偷地从牛棚里拿了些干草烤火,不料被地主发现,他象凶神一样向我扑过来,啪啪地打耳光,接着,他又用鞭子没头没脑地抽我。我跌跌撞撞地跑回家去。母亲看我遍体鳞伤,抱着我痛哭了一场。半夜里我浑身烧得象火燎,被打坏的耳膜痛得象针扎一样。这次虽然没有丢掉性命,但我的听觉却受到了严重的损害。

乡下活不了命,母亲向人求情送礼,把我送进上海一家五金厂当学徒。老板和地主一样狠心,他利用我生理上的缺陷,百般地虐待我。有一次,我偷偷地跟一位老师傅学浇铸,不小心把铜水倒在地上,老板娘看见了,又是一顿毒打。我被打得一头撞在风箱上,差点儿跌倒在烧沸的铜水中。

我实在忍受不了这种非人的生活,决心逃走。但逃了三次都被抓回去,每次打得我浑身伤痕累累。好不容易熬了三年,心想总可以“出师”了吧。谁知老板却要我拿四十块钱办酒席,才许“出师”。天哪!我哪有钱办酒席呢?只好继续给他作牛作马当学徒。一个三年,又一个三年,我给这个资本家白白地干了九年活。

后来出了师,我有了一手熟练的技术,但老板欺侮我是哑吧,给我的工资只有一般工人的三分之一。我在这种痛苦和屈辱生活中渡过了二十多年。

我们工人出头的日子终于来到了。1949年5月人民解放军解放了上海,我也获得了解放。当时,我在上海电讯局修配所工作。后来被调到上海邮电器材厂。1955年,我到北京开会,邮电部的负责同志又亲自送我到医院治疗聋哑。虽然药物不能治好我的残疾,但是党和国家对我的关怀却永远铭记在我的心上。

1958年我申请加入中国共产党的愿望实现了。当组织上通知我已被批准入党的时候,我激动得流出了幸福的眼泪。我,一个旧社会受尽压迫和歧视的聋哑人,也成了中国工人阶级先锋队的一员,这怎能不叫我万分兴奋呢!

1961年“五一”国际劳动节,我和上海市二百九十多位先进生产者在上海电机厂会见了伟大的领袖毛主席。当时我真有千言万语要倾吐,但我说不出来。我只能用热烈的掌声来表达我对毛主席深深的敬爱,表达我内心要讲的话:“毛主席啊,我要永远听您的话,永远跟着党走!”

蔡金龙用普通铣床加工出了精密度很高的“邮票冲孔模”。

蔡金友出席上海市工业、交通方面一九六三年五好集体、五好职工代表大会。

蔡金龙克服了生理上的缺陷,把自己的全部生产经验传授给青年一代。

金福长的故事

沈阳市重型机器厂的车工技师金福长(左)和全国先进生产者吴大有。

金福长亲自带了好多徒弟,这是他在向徒弟们传授技艺。

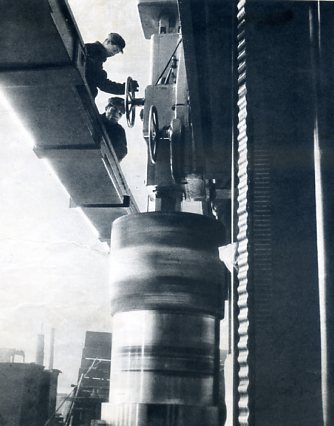

沈阳重型机器厂五米立车上使用的高速强力车刀,是金福长设计的,它大大提高了生产效率。

家乡网

家乡网