碧海明珠

——西沙群岛的科学考察(1975年)

编者注:进行西沙群岛考察的是中科院南海海洋研究所,编者曾在该所工作八年。照片中的许多人都是编者的同事。

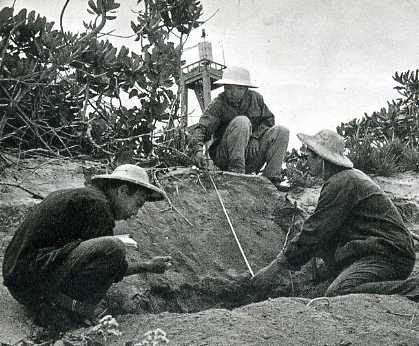

在石岛观测珊瑚灰岩的淋溶特征,并采集标本。

在珊瑚堆积堤构造上,考察队员观测各种类型的造礁珊瑚骨骼。

观测海水侵蚀珊瑚灰岩所形成的海蚀洞。

进行重力和磁力测量。

在高尖石岛的陡崖上,考察队员采集玄武岩标本,并观察海浪冲击侵蚀情况。

观测鸟粪层的结构和厚度。

捕捉昆虫作标本。

考察员捕捉岛上鸟类作标本。

在西沙群岛不少的海岛上,鸟蛋俯拾即是。

在全富岛,考察队员发现了该岛唯一的一棵植物,它表明了在沙洲上植物生长的可能性。

考察队员向驻岛解放军战士了解引种蔬菜等作物的经验。

在北岛一古庙的遗址附近,考察队员发现南朝宋太明年代(公元457-464年)的瓷器。

考察队员在甘泉岛访问渔民,了解岛上古井和淡水资源情况。

高尖石岛。

考察队员在琛航岛一口古井周围调查植物生长状况。

考察队员们在海岛上宿营。

观测海蚀崖的形成特点。

采集礁盘深处的珊瑚。

施放核子旋进式磁力仪探头。

进行海水化学要素分析。

投入海流计。

生态学上有趣而较难碰到的共生观象——在海葵中活动的双锯鱼。

梅花参。

生长在珊瑚群落中的黄色海绵、蓝指海星和绿刺参。

采集附着生物标本。

考察队员访问从小长年在我国西、中、南沙捕鱼的七十四岁老渔民彭正楷,了解鱼类资源情况。穿红衣者为珊瑚学家邹仁林。

对采集到的海洋生物进行野外初步观察分类。

测量不同深度的水温和取水样。

进行海底表层沉积样品和浮游生物的采集工作。

蜂巢石斑鱼和砗磲。

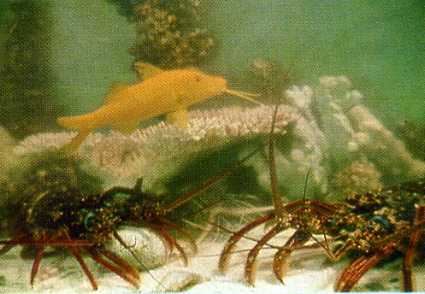

龙虾和绯鲤。

鹦咀鱼。

海鳝。

斜带钩鳞鲀和石笔海胆。

观察浅海区海底生物生长和分布情况。

礁塘区景观。

家乡网

家乡网