四川新貌

大渡河畔(1975年)

当年红军抢渡大渡河的地方——安顺场。

新建的泸定桥。

开镰割稻。

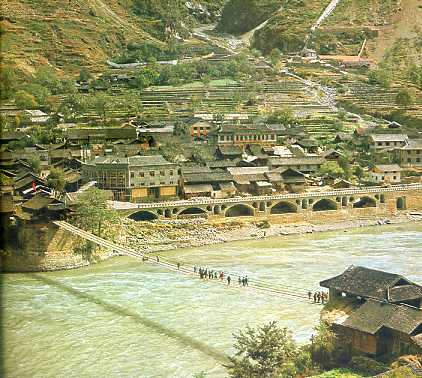

泸定桥畔的泸定城。

摩西公社社员发扬红军艰苦奋斗的革命精神,搬石造田。摩西原名摩西面,红军长征时曾在这里宿营。

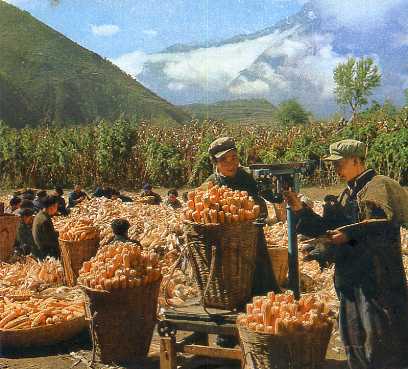

泸定县长征公社玉米又获丰收,这个公社的粮食总产量比解放时增长了五倍。

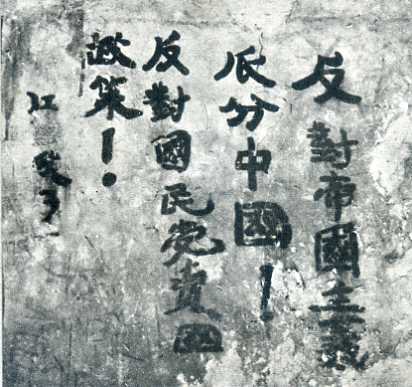

四十年前红军在摩西面留下的标语。

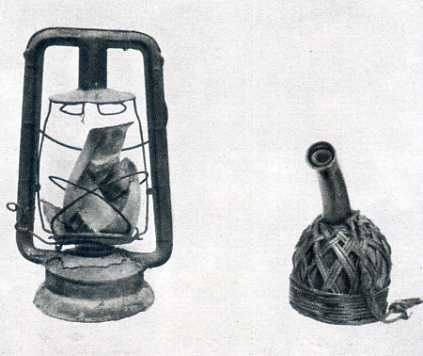

当年红军使用过的马灯(左)和水葫芦。

本地蚕丝,就地加工。图为石棉县缫丝厂的一个车间。

解放后新建的石棉矿区一角。

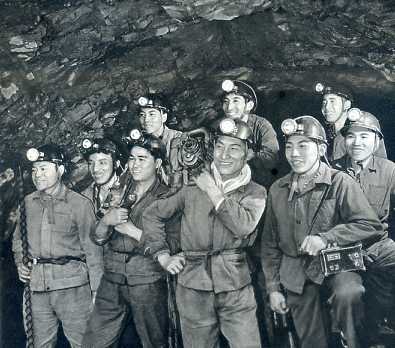

泸定煤矿的藏族工人。这个煤矿是解放后新建的。

从宜宾到重庆(1977年)

宜宾市,位于长江(左)与岷江汇流处。

沱江(左)与长江汇流处的泸州市。

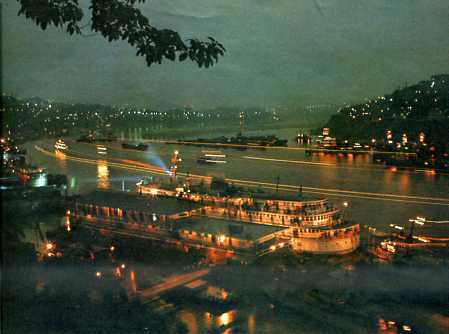

重庆之夜。

重庆嘉陵江上的公路桥。

重庆汽车发动机厂生产的汽车发动机供四川汽车制造厂进行装配。

以生产新闻纸为主的宜宾造纸厂,是目前西南地区最大的造纸厂。

宜宾出产的名酒“五粮液”。

重庆市劳动者模范、长寿化工厂技术革新能手王兆成。

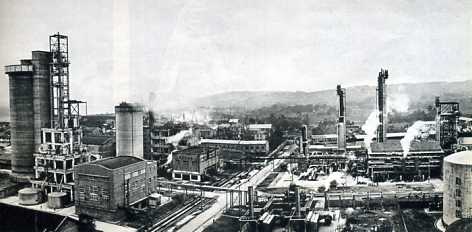

泸州天然气化工厂新建的三十万吨合成氨装置现在已投产。

万岭山上的赤脚医生(1977年)

四川省万岭山区,有“竹海”之称。这一带潮湿、多雨,其中疟疾的发病率常常高达百分之八十以上。解放后,山区人民在共产党的领导下,开展爱国卫生运动,山区党组织发动群众办起了合作医闻。培养了三十四名赤脚医生。

爬山涉水送药上门。

设立在农田基本建设工地上的临时救护站。

为社员进行健康检查。

四川化工厂(1979年)

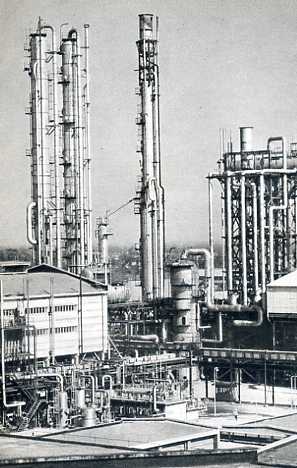

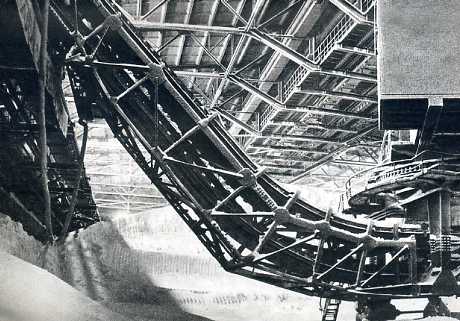

四川化工厂的大型合成氨新装置。

尿素散装库。

总控制室。

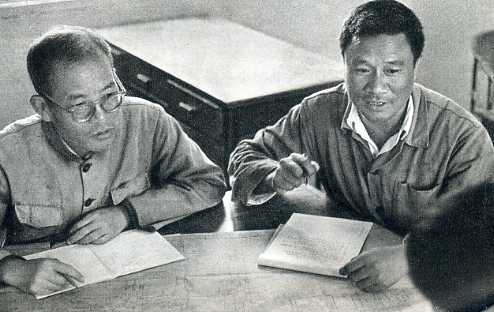

为了提高职工们的技术水平,工厂举办学习班,各级领导干部也参加学习。前排右起第一人是党委书记周焕光。

总工程师尹学进(左)经常深入现场检查设备。

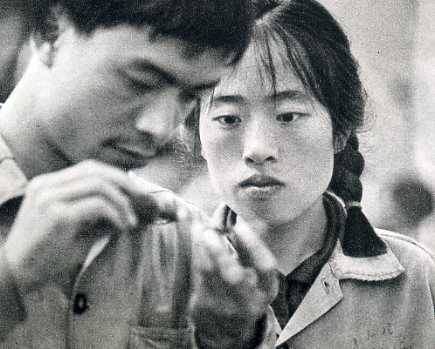

在安全生产中表现出色的青年女工杨军(右)。

青年工人李俭刻苦钻研技术。

老工人张朝荣(右)熟练地掌握了新设备的性能。

家乡网

家乡网