欢迎来到都江堰市

市境有著名水利工程都江堰,故名。古蜀国地。秦为蜀郡郫县辖境。三国蜀汉章武年间置都安县。南朝齐永明初别于江原县地置齐基县。北周天和三年(568年)都安省入郫县,并于今灌口镇置汶山县。天和四年(569年)改齐基县为清城县。唐武德元年(618年)改汶山县为盘龙县,旋改名导江县,贞观七年(633年)又改名灌宁县,并别置镇静军。垂拱二年(686年)灌宁县复改名导江县。开元十八年(730年)清城县改名青城县。

五代后蜀置灌州。宋乾德改为永安军,太平兴国改为永康军。元至元十三年(1276年)省2县,合为灌州,属成都路。明洪武中降州为县,属成都府。1914年属西川道。1950年属温江专区。1968年属温江地区。1983年划归成都市。1988年撤县建都江堰市(县级)。

-

邮编:611830

区号:028

一九五八年,毛主席视察都江堰。

都江堰

龙池。面积约3500公顷,在一片原始森林中,点缀着一个高原湖泊。

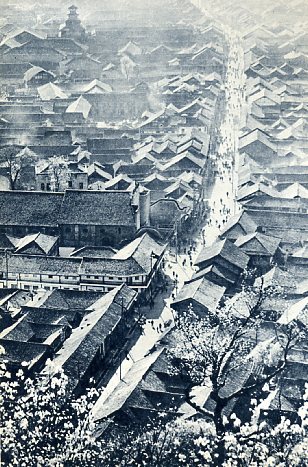

灌县街景(1957年 薛子江摄影)

都江堰(1951年)

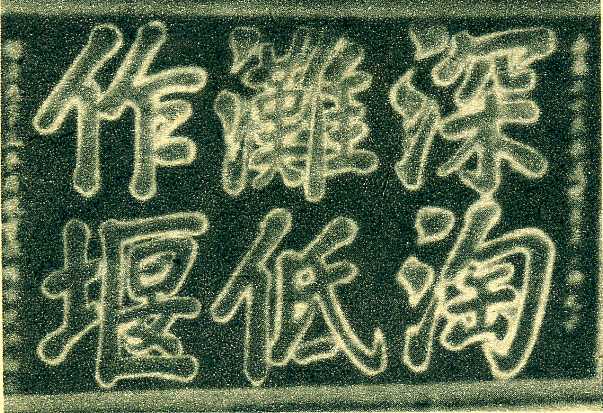

早年1450多年前,川西平原上的劳动人民就总结了都江堰治水的经验,这就是“深淘滩,低作堰”的六字诀。他们把这“六字诀”嵌在二王庙的墙壁上,供后人参考。

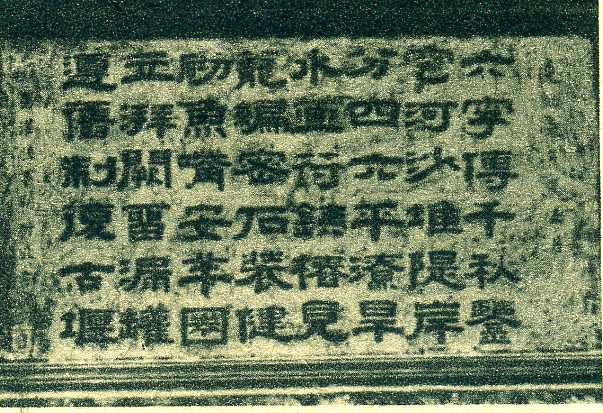

清光绪元年(公元1875年)二王庙重修时,建立起来的“治水三字经”。

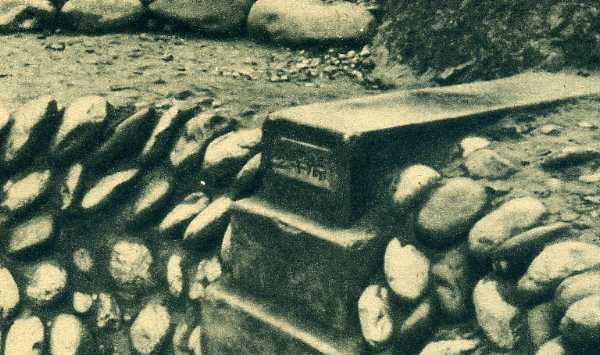

“卧钱”是古代遗留下来的挖河深度的标志。“深淘滩,低作堰”,淘滩深至“卧钱”才算合度。

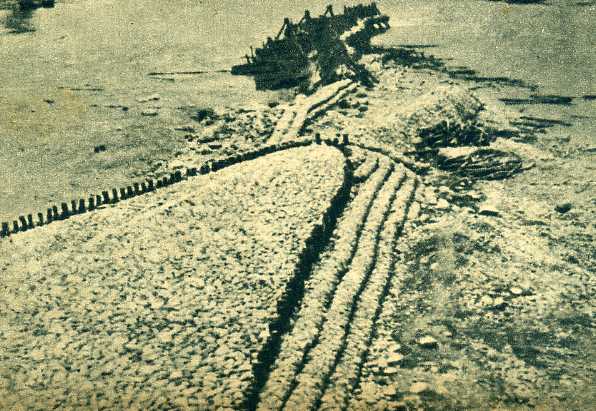

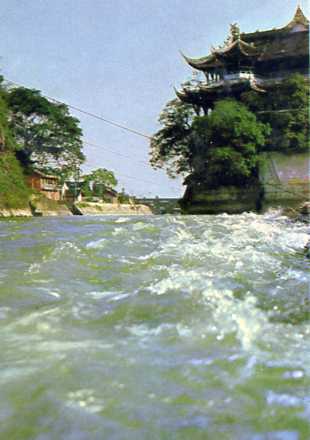

都江堰的分水鱼嘴,系用块石砌成的分水堤埂,把岷江分成“内江”和“外江”。因它的形状像鱼,所以叫做“鱼嘴”,是都江堰最重要建筑物之一。图上部系“内江”开流后所留“杩槎”的一部。

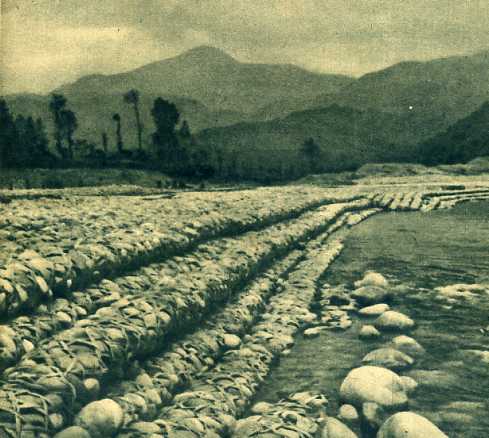

飞沙堰位置在“鱼嘴”以下,“离堆”(实瓶口)以上,是竹笼装卵石砌成之埂。堰顶有一定的高度。它作用是:洪水时期,“内江”过量之水潜到“外江”,以免水患;春天低水时期能保持“内江”一定的水量。

实瓶口全景。为了畅通“内江”,凿开一个石山叫做“离堆”,离堆的缺口就叫做“实瓶口”。

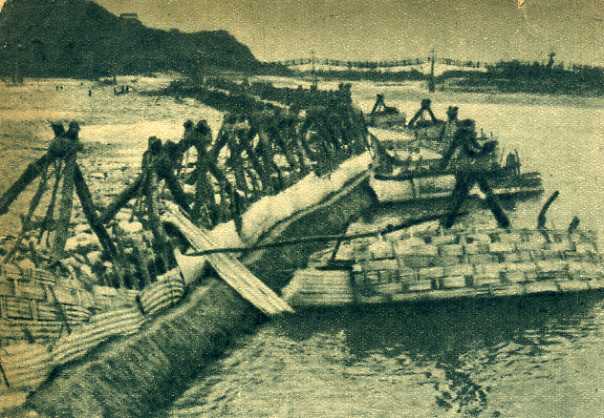

都江堰的杩槎。要在内、外江实施各项修理工程,必须先行“截流”,截流的主要工具就是“杩槎”,系用竹、木、粘土,卵石四种材料做成,互相连接,顺次前进,达到断流的目的。

杩槎倒下,水泱泱地流着。“岁修”工程完成后,即砍倒杩槎“开水”。每年“开水”日期:“内江”为3月底至4月初,“外江”为2月初。

都江堰的竹索(安兰索桥),是岷江两岸的交通孔道,用大竹索做成,竹索粗约6寸,9条平列,长约1华里。竹索桥下边便是“分水鱼嘴”。

农民欢庆都江堰开水。

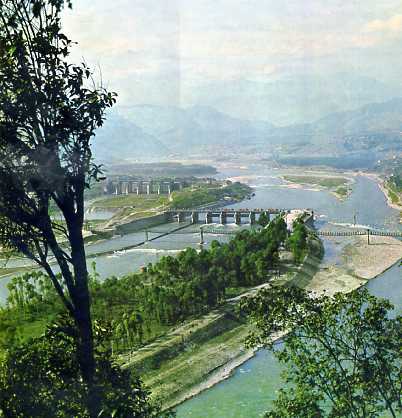

古堰展新容(1977年)

都江堰的引水口“宝瓶口”。

解放后经过整修的都江堰渠首。

在都江堰上游的岷江和岷山景色。

今日都江堰灌区的田园。

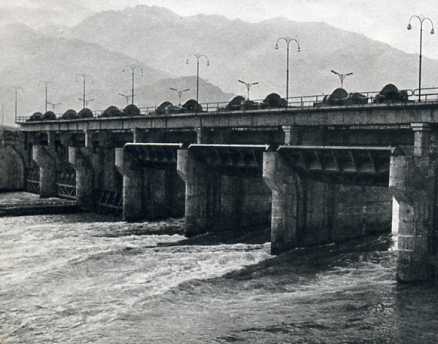

解放后新建的都江堰外江节制闸。

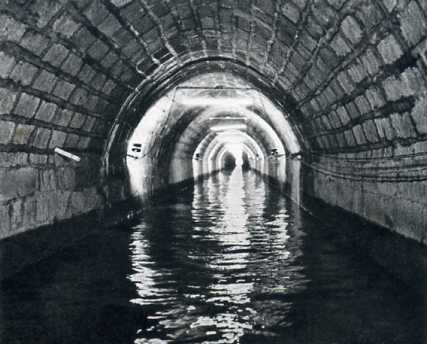

三穿龙泉山的隧洞之一,全长六点五公里。它引送都江堰水,灌溉简阳、资阳、资中等县的一百二十多万亩缺水的丘陵地。

过去只能种一季的冬水田得到了改造,现可种两熟或三熟。

就地取材,用卵石彻成的岷江大堤。

修建在丘陵地区的渡槽。

家乡网

家乡网